はじめに

前章では、LCA(ライフサイクルアセスメント)が製品の「ゆりかごから墓場まで」の環境影響を多角的に評価する手法であり、その信頼性を担保する国際標準ISO 14040/14044について解説しました。

LCAは、地球温暖化、水質汚染、資源枯渇など、様々な環境影響を総合的に評価する「環境の健康診断」のようなものです。

しかし、近年特に注目を集めているのが、LCAの中でも「CO₂排出」に特化した評価手法、カーボンフットプリント(CFP)です。

脱炭素社会への移行が世界的な喫緊の課題となる中で、企業は自社の製品やサービスのカーボン排出量を正確に把握し、削減することが強く求められています。

この節では、まずLCAとCFPの違いを明確にした上で、CFPの定義、そしてその算定方法の基本を分かりやすく解説します。

LCAとCFPの違い:総合評価 と CO₂特化

LCAとCFPは密接に関連していますが、その評価範囲には明確な違いがあります。以下の表でその関係性を整理しましょう。

【表1:LCAとCFPの比較】

| 項目 | LCA(ライフサイクルアセスメント) | CFP(カーボンフットプリント) |

|---|---|---|

| 評価範囲 | 製品のライフサイクル全体における多様な環境影響を総合的に評価(地球温暖化、酸性化、資源枯渇、水質汚染など) | 製品のライフサイクル全体における温室効果ガス(GHG)排出量に特化して評価 |

| 目的 | 製品の環境負荷全体を把握し、多角的な改善策を検討する | 温室効果ガス排出量を可視化し、脱炭素化に向けた削減目標設定や進捗管理を行う |

| 指標 | 各環境影響カテゴリーの指標(例:地球温暖化係数、酸性化係数など) | CO₂換算トン(t-CO₂eq) |

| 位置づけ | 環境評価の「総合健康診断」 | 地球温暖化対策に特化した「精密検査」 |

このように、CFPはLCAの評価項目の一つである「地球温暖化」に焦点を当て、その影響度をCO₂排出量として定量的に示すものです。

LCAの枠組みの中で、特に温室効果ガス排出量に特化した評価を行うのがCFPである、と理解すると良いでしょう。

カーボンフットプリント(CFP)の「定義」

カーボンフットプリント(Carbon Footprint of Products:CFP)とは、製品やサービスが、原材料の調達から製造、輸送、使用、廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出する温室効果ガス(GHG)の総量を、CO₂(二酸化炭素)の量に換算して表示したものを指します。

ここで重要なのは、「CO₂換算」という点です。

温室効果ガスには、CO₂の他にもメタン(CH₄)や一酸化二窒素(N₂O)など様々な種類がありますが、それぞれ地球温暖化に与える影響度が異なります。

そこで、それぞれのガスがCO₂の何倍の温室効果を持つかを示す「地球温暖化係数(GWP)」を用いて、すべてをCO₂の量に換算して統一的に評価します。

これにより、異なる種類の温室効果ガスも同じ土俵で比較・管理できるようになります。

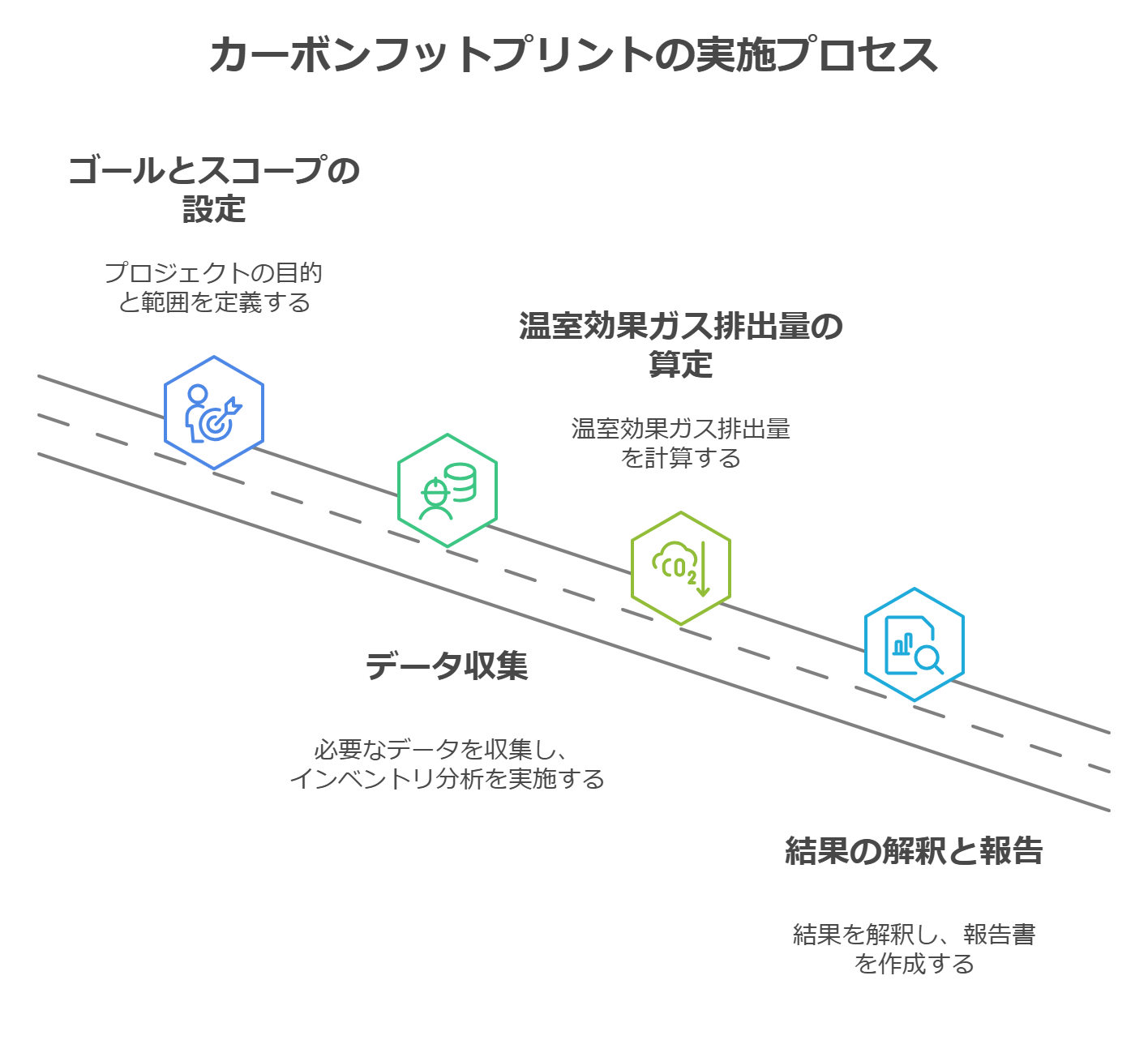

CFP算定の基本フロー:製品のCO₂排出量を「見える化」するステップ

CFPの算定は、LCAの国際標準であるISO 14040/14044の原則に基づき、以下の4つの主要なステップで進められます。

特に、LCAの「ライフサイクルインベントリ分析(LCI)」と「ライフサイクル影響評価(LCIA)」の段階が、CFP算定の核となります。

【図1:CFP算定の基本フロー】

各ステップを具体的に見ていきましょう。

1. ゴールとスコープの設定

| 目的の明確化: | なぜCFPを算定するのか(例:環境報告書への開示、製品設計の改善、顧客へのアピールなど)。 |

|---|---|

| 評価対象の特定: | どの製品やサービスを評価対象とするのか。 |

| システム境界の設定: | ライフサイクルのどの段階までを評価範囲とするのか(例:原材料調達から工場出荷まで、使用段階まで、廃棄までなど)。 |

| 機能単位の設定: | 製品の機能やサービスを定量的に表す単位(例:ペットボトル1本、自動車1台が100km走行するあたり、など)。 |

2. データ収集(インベントリ分析)

このステップは、CFP算定において最も時間と労力を要する部分です。製品のライフサイクル各段階で発生する活動量データと、それに対応する排出係数を収集します。

活動量:

製品・サービスの製造、利用などに必要な入出力データです。これらのデータは、自社の生産記録やサプライヤーからの情報、公表データなどから収集します。

・原材料の使用量(例:プラスチック〇kg、金属〇kg)

・エネルギー消費量(例:電力〇kWh、燃料〇L)

・輸送距離と輸送手段(例:トラックで〇km、船で〇km)

・廃棄物の量(例:焼却廃棄物〇kg)

排出係数:

活動量1単位あたりに排出される温室効果ガスの量を示す係数です。

これらは、政府機関や研究機関が公表しているデータベース(例:IDEA、LCAデータベースなど)から取得します。

・電力1kWhあたりのCO₂排出量〇kg-CO2e/kWh

・ガソリン1LあたりのCO₂排出量〇kg-CO2e/l

3. 温室効果ガス排出量の算定

収集した活動量データに適切な排出係数を乗じることで、各段階での温室効果ガス排出量を算出します。

算定式:温室効果ガス排出量 = 活動量 × 排出係数

例えば、

電力消費量 1000 kWh × 電力排出係数 0.5 kg-CO₂/kWh = 500 kg-CO₂

ガソリン消費量 100 L × ガソリン排出係数 2.3 kg-CO₂/L = 230 kg-CO₂ といった算定をライフサイクル全体で行い、最終的にすべての温室効果ガスをCO₂換算して合計します。

4. 結果の解釈と報告

算定されたCFPの結果を分析し、以下の観点を明確にします。

| ホットスポットの特定: | ライフサイクルのどの段階(原材料調達、製造、輸送、使用、廃棄など)で最も多くの温室効果ガスが排出されているか。 |

|---|---|

| 改善策の検討: | ホットスポットを特定することで、効果的な削減目標の設定や具体的な改善策(例:省エネ設備の導入、再生可能エネルギーへの切り替え、軽量化、リサイクル率向上など)を検討できます。 |

| 情報開示: | 算定結果を環境報告書や製品ラベルなどで公開し、消費者や投資家、取引先に対して企業の脱炭素への取り組みを透明性高く示します。 |

CFP活用の意義:脱炭素経営の羅針盤

CFPの算定と活用は、現代の企業にとって単なる義務ではなく、持続可能な成長を実現するための重要な戦略ツールです。

【表2:CFP活用の主な意義】

| 意義 | 具体的な効果 |

|---|---|

| 脱炭素経営の推進 | 製品・サービスのCO₂排出量を「見える化」し、具体的な削減目標設定と進捗管理の基盤を構築します。 |

| サプライチェーン排出量(スコープ3)の可視化 | 自社だけでなく、サプライヤーや顧客を含むサプライチェーン全体の排出量を把握し、削減に貢献します。 |

| 消費者への訴求力強化 | 環境意識の高い消費者に対し、CFP表示で環境配慮を明確にアピールし、ブランドイメージ向上と競争優位性を確立します。 |

カーボンフットプリントは、製品の環境性能をCO₂排出量という分かりやすい指標で示すことで、企業が脱炭素社会の実現に貢献し、同時にビジネスチャンスを拡大するための強力なツールとなるでしょう。

参考文献

ISO 14067:2018, Greenhouse gases — Carbon footprint of

products — Requirements and guidelines for

quantification.

https://www.iso.org/standard/71206.html

経済産業省、環境省「カーボンフットプリントガイドライン」(2023年3月)

https://www.env.go.jp/content/000124385.pdf