はじめに

これまでの記事で、LCA(ライフサイクルアセスメント)がCO2だけでなく、資源消費、水消費、生態系への影響など、様々な環境インパクトを評価する手法であることを解説しました。

しかし、ここで一つの大きな疑問が残ります。

「地球温暖化への影響」と「水資源の消費」、「生物多様性の損失」。

これら性質の全く異なる環境問題を、私たちはどうやって比べればよいのでしょうか?

この複雑な問いに一つの答えを示してくれるのが、今回ご紹介する「LIME3」です。

これは、異なる環境影響を統合的に評価するために日本で開発された、先進的なインパクト評価手法です。

LIME3とは? - 「最終的な被害」に着目する評価手法

LIME3(LifecycleImpact assessmentMethod based onEndpoint modeling 3)は、早稲田大学理工学術院創造理工学部 伊坪徳宏教授が中心となって開発したライフサイクルインパクト評価手法です。

LIME3の最大の特徴は、「被害算定型(エンドポイント・アプローチ)」という考え方を採用している点にあります。

従来の評価手法の多くは、環境負荷(CO2排出量など)が中間的な環境問題(地球温暖化など)にどう影響するかを評価する「ミッドポイント・アプローチ」でした。

これに対し、LIME3は一歩踏み込み、その環境問題が最終的に「私たちの社会が守るべきもの」にどれだけの被害(ダメージ)を与えるか」までを評価します。

つまり、「CO2が1トン排出された」で終わるのではなく、「CO2が1トン排出された結果、人間や生態系にこれだけの被害が生じる」という、より具体的で分かりやすい形で影響を可視化するのです。

LIME3が評価する4つの「守るべき対象」

LIME3では、環境負荷によって被害を受ける「守るべき対象(保護対象)」を、以下の4つのカテゴリーに分類します。

| 保護対象 | 概要 |

|---|---|

| 人間健康 | 大気汚染物質や有害化学物質などが、人の健康に与える影響。平均余命の損失などで評価されます。 |

| 社会資産 | 酸性雨による建造物の劣化や、海面上昇による土地の水没など、社会的な資産に与える影響。資産の損失額などで評価されます。 |

| 生物多様性 | 温暖化や土地開発、富栄養化などが、生物種の絶滅に与える影響。絶滅に追いやられる種の数(EINES: Expected Number of Extinctions)や1年間の100万種あたりの絶滅種数(E/MSY)などで評価されます。 |

| 一次生産 | 森林や農作物、漁業資源など、自然の光合成によって生み出される生産力が、気候変動や土地利用の変化によってどれだけ損なわれるかを評価します。 |

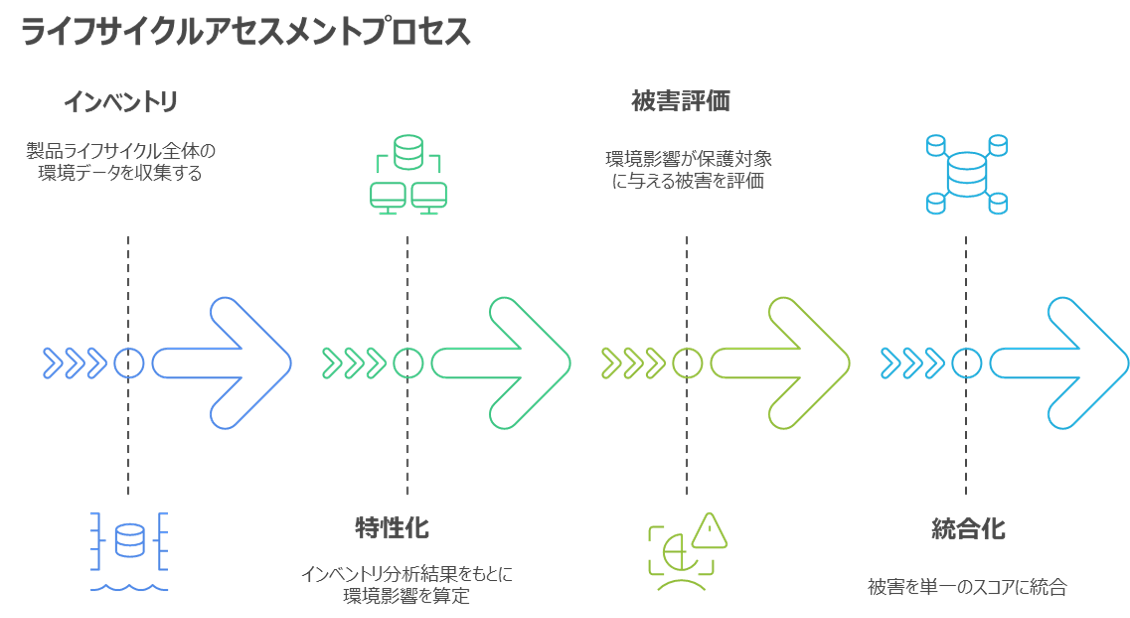

LIME3の評価の枠組み

では、LIME3は具体的にどのようにスコアを評価するのでしょうか。その流れは、大きく3つのステップに分けられます。

ステップ1 : インベントリ分析

まず、製品のライフサイクル全体での環境負荷(CO2排出量、資源消費量など)のデータを収集・整理します。

ステップ2 : 特性化

次に、整理した環境負荷物質(インベントリデータ)が、地球温暖化や酸性化といった各環境問題に対してどれだけの影響力を持つかを算定します。

ステップ3 : 被害評価

さらに、ステップ2で明らかになった各環境問題の大きさが、前述した4つの保護対象(人間健康、社会資産、生物多様性、一次生産)に、それぞれどれだけの被害を与えるかを算定します。

ステップ4 : 統合化

最後に、LIME3の最も革新的な部分である「統合化」を行います。これは、4つの保護対象への被害という性質の異なる結果を、単一の指標にまとめるプロセスです。

この統合化には、大規模なアンケート調査の結果に基づき、「人々が4つの保護対象の価値を相対的にどう評価しているか」を反映した「統合化係数(重み付け係数)」が用いられます。

【図解イメージ:LIME3の評価構造】

まとめ : トレードオフを乗り越え、最適な一手を見つけるために

今回は、日本発のインパクト評価手法であるLIME3について解説しました。

LIME3の最大のメリットは、複雑な環境影響を「被害額」という分かりやすい単一指標に統合化できる点です。

これにより、私たちは以下のようなことが可能になります。

LIME3の最大のメリットは、複雑な環境影響を「被害額」という分かりやすい単一指標に統合化できる点です。

これにより、私たちは以下のようなことが可能になります。

・トレードオフの可視化 :「CO2は減るが、生態系への被害額が増える」といったトレードオフ関係を定量的に把握できる。

・効果的な対策の特定 : どの改善策が、環境影響全体の被害額を最も大きく減らせるかを比較検討できる。

・経営層への説明 : 環境対策の費用対効果を、経営判断で使われる「金額」や単一の無次元指標で示すことができる。

LCAは、単に環境負荷を測るだけのツールではありません。

LIME3のような評価手法を用いることで、ビジネスにおける環境戦略の羅針盤として機能するのです。

LIME3による算定支援のご相談

LCAやLIME3を用いた製品・サービスの環境影響評価には、専門的な知見と正確なデータ収集が不可欠です。

「自社製品の環境への影響を具体的に数値化したい」 「どこから手をつければ良いか分からない」

このようなお悩みをお持ちの企業担当者様は、ぜひ一度、ALCAまでご相談ください。

LCA 算定支援サービス

製品やサービスのライフサイクル全体における環境負荷を定量的に評価し、持続可能な製品開発と環境経営を支援します。

お客様の目的や状況に合わせた最適なLCA算定・活用方法をご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

さて、ここまでLCAの指標や評価手法という「ものさし」について学んできました。

次回からは、いよいよLCAを実践するための具体的なステップに入っていきます。

最初のステップは、評価の目的と範囲を決める「ゴール&スコープ定義」。

LCAの成否を分ける最も重要な工程です。

ぜひご期待ください。

参考文献

伊坪徳宏、稲葉敦「LIME3(LifecycleImpact assessmentMethod based onEndpoint modeling 3-グローバルスケールのLCAを実現する環境影響評価手法-改訂増補」(2023)