はじめに

前回の記事では、建築物LCAに関わる国際的な動向と国内動向の概要を解説しました。

本記事では、日本の建築物LCAのうち「建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度」について、現在進められている検討会の情報を踏まえてご紹介します。

制度導入の背景と目的:なぜLCCO2が重要なのか

2050年カーボンニュートラルの実現には、建築分野の脱炭素化が不可欠です。 これまで建築物のCO2排出量評価は、建物の使用中のエネルギー消費(オペレーショナルカーボン)が中心でした。 しかし、建材の製造、建設、維持管理、解体・廃棄といったライフサイクル全体で発生するCO2排出量(エンボディドカーボン)も無視できません。

例えば、J-CATケーススタディ試算では、建築物のライフサイクルカーボン(LCCO2)全体のうち、オペレーショナルカーボンが約52%、エンボディドカーボンが約48%を占めるとされています。このデータが示すように、真の脱炭素社会を実現するためには、建物の「ゆりかごから墓場まで」のLCCO2全体を「見える化」し、削減していくことが不可欠です。

この制度導入の目的は、LCCO2を可視化することで、建築に関わる全ての事業者の脱炭素化の取り組みを促進することにあります。

LCCO2を算定・評価することで、環境に配慮した建材や建築物が市場で適切に評価され、需要が拡大するという好循環を目指しています。また、企業には有価証券報告書でのサステナビリティ情報開示(特にScope3排出量)が求められるようになるため、LCCO2算定はこれへの対応としても期待されています。

現在の検討状況と制度のロードマップ

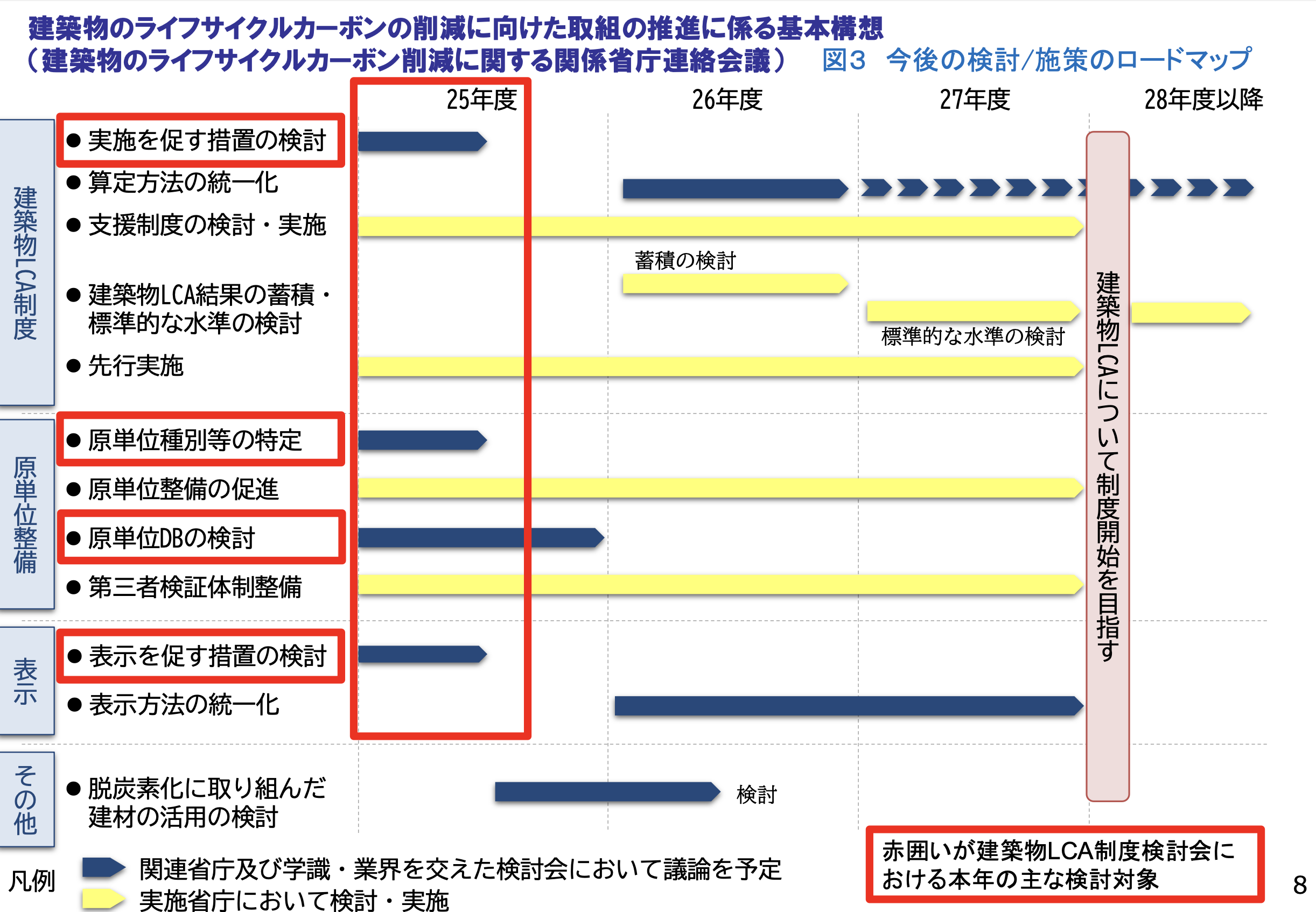

建築物LCCO2算定・評価促進制度の構築は、内閣官房と国土交通省が事務局を務める「建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議」を中心に進められています。この会議では、算定方法の統一化、CO2排出原単位の整備、支援制度、表示方法など、多岐にわたる論点が議論されています。

特に重要なのは、2028年度を目途に建築物LCAの実施を促す制度の開始を目指すというロードマップが示されている点です。

制度は、円滑な導入と実効性確保のため、まずはLCCO2の可視化から始め、その後、対象となる建築物の規模や用途を段階的に拡大していく方針です。

制度運用に不可欠な要素であるCO2原単位の整備も重要な検討課題です。建材・設備に係るCO2原単位の整備に向けて、「建材EPD検討会議」が設置され、窓・サッシ、石膏ボード、断熱材といった対象製品について、PCR(製品カテゴリー規則)やEPD(環境製品宣言)等の取り組み状況の確認や課題検討が進められています。

また、鉄、セメント、コンクリート、空調などの主要な建材・設備についても、関係省庁と連携して検討体制が調整されています。基本構想では、積み上げ型の原単位(CFP: カーボンフットプリント、EPD)の整備を推進しつつ、未整備の場合は統計ベースの原単位を使用するという方針が示されています。

図. 建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会のロードマップ

出典:国土交通省_建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会_第1回「03_資料2_建築物LCAに係る取組みについて」(2025)

<https://www.mlit.go.jp/common/001898831.pdf>より引用

具体的な取り組みと先行事例

日本国内では、国の制度化に先行して建築物LCCO2に関する様々な取り組みが進められています。

| 取組・ツール例 | 概要 |

|---|---|

| CASBEE(建築環境総合性能評価システム) |

一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBECs)が開発したCASBEEは、建築物の環境性能を総合的に評価する制度です。

2008年からLCCO2の表示が導入されており、設計段階からライフサイクル全体の環境負荷を意識するきっかけとなっています。 |

| 建築物ホールライフカーボン算定ツール「J-CAT」 |

日本国内のLCCO2算定・評価を促進するため、IBECsが産官学連携で開発した無料ツールです。

インターネットを通じて提供されており、建設資材の数量や建物の仕様を入力することで、自動的にLCCO2排出量が計算されます。 これにより、専門家だけでなく、より多くの建築関係者がLCCO2算定に取り組むことが可能になり、算定の普及に貢献しています。 |

| 政府・業界の先行事例 | 国土交通省は、2025年度から新築の官庁施設において、設計段階でのLCCO2算定を先行実施する方針を示しており、公共部門が率先してLCCO2削減に取り組む姿勢を見せています。また、不動産協会は2022年に建設時GHG排出量算定マニュアルを作成・公開するなど、業界団体による自主的なガイドライン整備も進んでいます。 |

| ZEH・LCCM住宅の推進 | 高断熱・高気密、高効率設備に加え、太陽光発電などでライフサイクル全体のCO2排出量をマイナスにするLCCM住宅(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅)の普及も進められています。これは、運用時だけでなく、資材製造段階のCO2排出量削減にも焦点を当てた取り組みです。 |

技術的側面と課題、今後の展望

LCCO2の算定は、基本的に「資材等の使用量」に「CO2排出原単位データ」を乗じて積算する「積み上げ型」の手法が中心となります。算定には、CASBEEやJ-CATのような専用ツールが活用されます。

制度導入に向けた技術的な課題としては、信頼性のある網羅的なCO2排出原単位データの整備が挙げられます。また、建築物LCAの実施は、現時点では大手事業者を中心に進められている傾向があり、中小事業者への普及が課題となっています。

今後のロードマップとしては、2025年度から制度開始を目指し、LCCO2の実施を促す措置の検討、算定方法の統一化、支援制度の検討・実施などが進められます。並行して、CO2排出原単位の整備、原単位データベースの検討、第三者検証体制の整備が進められる予定です。

建築物のライフサイクルカーボンの「表示」についても、表示を促す措置や表示方法の統一化が検討されることで、建築物の環境性能が市場でより明確に評価されるようになることが期待されます。

まとめ

日本における建築物LCCO2の算定・評価促進制度は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた建築分野の重要な取り組みです。LCCO2の「見える化」を通じて、建築に関わる全ての事業者の脱炭素化を促し、環境配慮型建築物の普及を目指しています

J-CATのような無料ツールの提供や、CASBEEによる評価、政府・業界の先行事例など、様々な取り組みが進められており、2028年度を目途とした制度開始に向けて、算定方法やデータ基盤の整備が加速しています。

建築分野の脱炭素化は、単なる規制対応ではなく、企業の競争優位性強化や新たなビジネス機会の創出にもつながる可能性を秘めています。

次回の記事では、建築物ホールライフカーボン算定ツール「J-CAT」の特徴についてご紹介します。

参考文献

国土交通省、建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk4_000302.html

一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター/一般社団法人日本サステナブル建築協会、令和4年度ゼロカーボンビル(LCCO2ネットゼロ)推進会議報告書

https://www.ibecs.or.jp/zero-carbon_building/files/230515_document.pdf

一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター、CASBEE®(キャスビー)

https://www.ibecs.or.jp/CASBEE/

一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター、建築物ホールライフカーボン算定ツール(J-CAT®)

https://www.ibecs.or.jp/zero-carbon_building/jcat/index.html