はじめに

LCA(ライフサイクルアセスメント)を実践する上で、最初に行うべき最も重要なステップが「ゴール&スコープ定義」です。

これは、LCAという分析の「目的」と「範囲」を明確にする、いわば分析の設計図です。

ここでしっかりとした計画を立てられるかどうかが、LCA全体の質と信頼性を大きく左右します。

目的が曖昧ではどのデータを集めるべきか分からず、範囲が不明確では信頼できる結果は得られません。

この最初のステップを丁寧に行うことで、その後のデータ収集や分析作業が効率化され、価値ある分析へと繋がります

ゴール設定:何のためにLCAを行うのか?

ゴール設定とは、「このLCAで何を明らかにしたいのか」という目的を具体的に定義する作業です。

国際規格(ISO 14040)では、主に以下の項目を明確にすることが求められます。

1 意図した用途 :

LCAの結果を何に使うのか。

例:製品AとBの環境性能比較、製品改善点の特定、環境ラベルでの対外報告など。

2 評価の理由 :

なぜLCAを行うのか。

例:顧客からの要求、企業のサステナビリティ戦略の一環など。

3 対象読者 :

結果を誰に伝えるのか。

例:経営層、製品開発者、消費者、取引先など。

4 比較主張の有無 :

結果を競合製品と比較し、一般に公開するか。

公開する場合は、客観性を担保するため第三者による厳密なレビューが必須となります。

スコープ設定:どこまでを、どう評価するのか?

ゴール(目的)が定まったら、次はそれを達成するための具体的なスコープ(評価対象範囲)を決めます。

ここでのポイントは「機能単位」と「システム境界」です。

1. 機能単位:比較のための「共通の物差し」

機能単位とは、異なる製品やサービスを比較するための「共通の物差し」です。

製品そのものではなく、製品が提供する「機能(価値)」を基準にすることで、客観的な比較が可能になります。

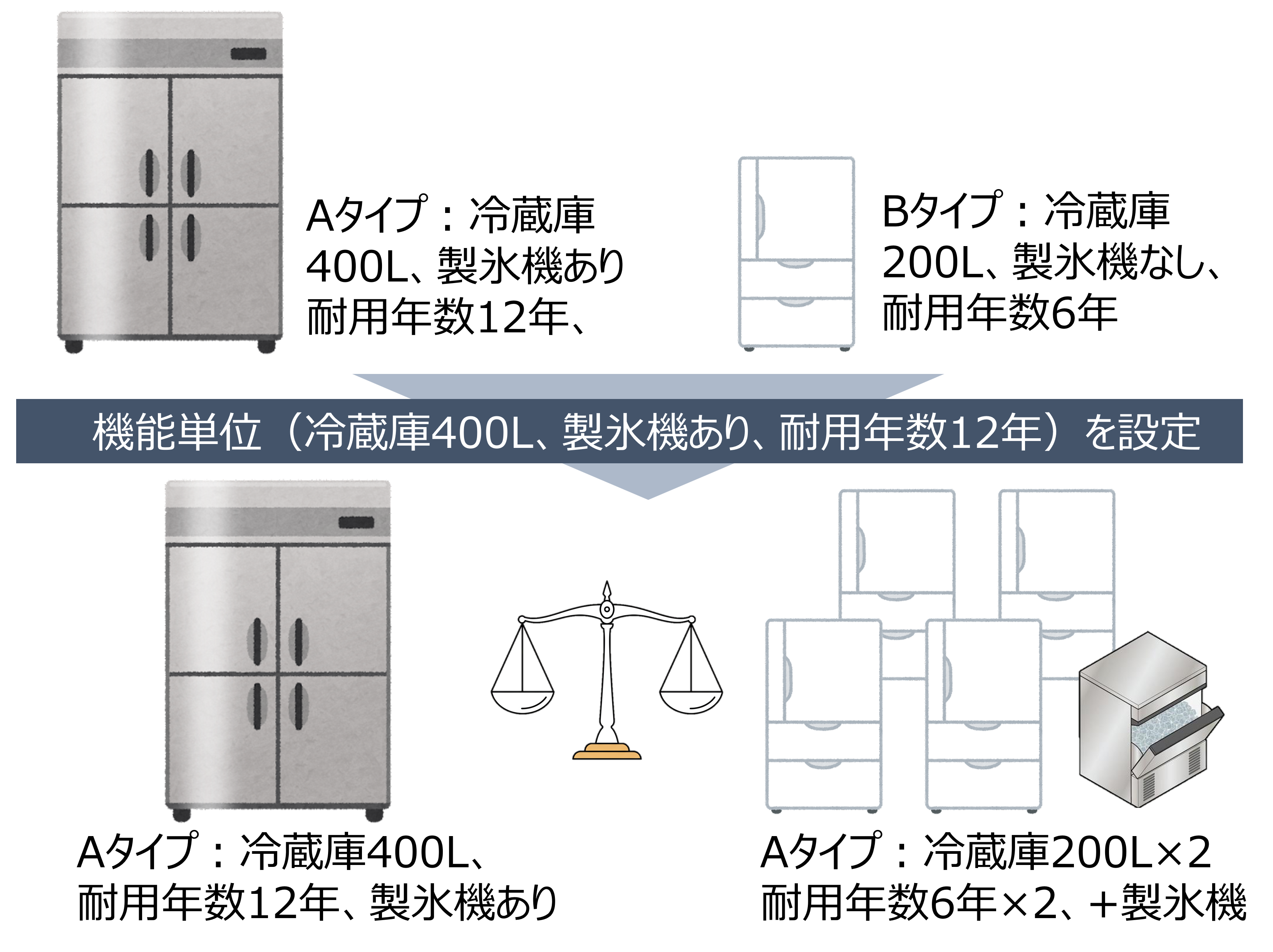

例えば、以下の機能を持つA社とB社冷蔵庫をLCAで比較するとします。

・Aタイプ:冷蔵庫400L、製氷機あり、耐用年数12年

・Bタイプ:冷蔵庫200L、製氷機なし、耐用年数6年

この場合、単純に冷蔵庫1台ずつで比較すると、機能が豊富で長期間使えるために多くの資源やエネルギーを使ったA社の冷蔵庫が不利になります。

そのため、この場合は機能単位を「400L、製氷機あり、耐用年数12年」と設定します。

これにより、機能単位に合わせて、「Aタイプ1台」と「Bタイプ4台(大きさ×2、耐用年数×2)+ 製氷機」で評価することになり、初めて公平な比較ができるようになります。

図 機能単位の比較イメージ

他の例:

「1 kWhの電力を送電網に供給すること」:火力発電所の電力、太陽光発電による電力、地熱発電による電力 等

「500mlの飲料を提供すること」:500mlのペットボトル、350mlのアルミ缶 × 1.4個、1Lのペットボトル半分(0.5個) 等

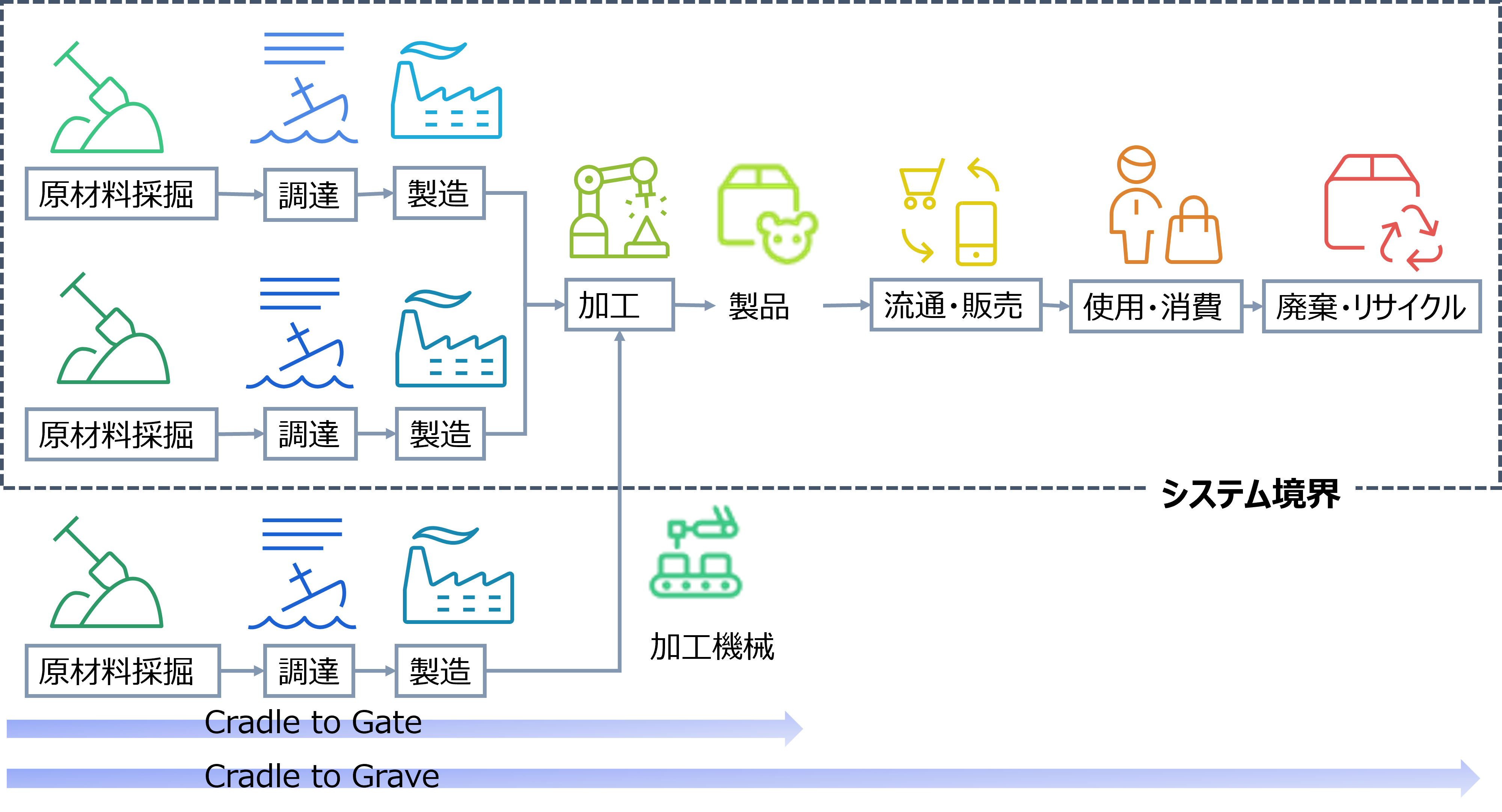

2. システム境界:評価の「範囲」を定める

システム境界とは、製品の一生(ライフサイクル)のうち、「どこからどこまでを評価対象とするか」という境界線を引く作業です。

この境界線は、LCAのゴール(目的)によって変わります。

図 システム境界のイメージ

Cradle-to-Grave(ゆりかごから墓場まで) : 原材料調達から最終的な廃棄まで、全ステージを評価します。最も包括的な評価方法です。

Cradle-to-Gate(ゆりかごから門まで) : 原材料調達から工場出荷までを評価します。BtoBで取引される中間製品(素材、部品など)の評価でよく使われます。

Gate-to-Gate(門から門まで) : 自社の製造工程など、特定のステージのみを評価します。プロセスの改善点を分析する際に有効です。

また、現実的には全てのプロセスを評価するのは難しいため、「影響が小さいと考えられる部分は評価対象外とする」といった除外基準(カットオフ基準)も、この段階で明確にしておきます。

まとめ:LCAの羅針盤を手に、次のステップへ

今回は、LCAの設計図となる「ゴール&スコープ定義」を解説しました。

1. ゴール設定で「目的」を明確にし、

2. スコープ設定で評価の「物差し(機能単位)」と「範囲(システム境界)」を決める。

この設計図が、LCAという航海の信頼性と方向性を決定づけます。

さて、設計図が完成したら、次はいよいよ「材料集め」のフェーズです。

次回は、LCAプロセスの中で最も労力がかかるとも言われる「ライフサイクルインベントリ(LCI)」、すなわち具体的なデータ収集の進め方とポイントについて、詳しく解説していきます。